|

|

奥运站 > 正文

|

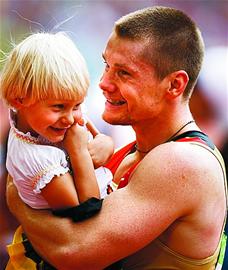

新华社记者 费茂华摄

在北京残奥会上,无数健全人被残疾人的拼搏和才能所震撼。面对那一张张坚强自信的脸庞和一股股扑面而来的生命活力,一个疑问常在脑海中萦绕:我们还该不该把他们继续称作既“残”且有“疾”的“残疾”人?

在北京残奥会游泳比赛中获得1金2银1铜的何军权无疑是个高度残疾的人,他幼时遭电击后被截去双臂,连肩关节也已被卸掉。但他不仅能在水中劈波斩浪,在生活中也丝毫不逊于健全人:他有工作,有妻儿,还开博客,拍电视。他不但没有为痛失双臂而绝望,反倒将双脚练得几乎无所不能。他还当场用脚在记者的采访本上写下了设计精美的签名。

此外,北京残奥会赛场上还活跃着比其他任何运动会都多得多的“高龄”运动员。比如60岁的波兰“伯父”奥莱尼克、66岁的日本“爷爷”永沼经彦,69岁的斯洛文尼亚“奶奶”格拉迪塞克,50多岁的运动员更是比比皆是。且他们大多有家有业,比如格拉迪塞克即将退役去干她的老本行——— 翻译。

在权威的词典中,“残疾”的含义是“一种心身状态。处于这种状态的人,由于躯体功能或精神心理的障碍,不能或难以适应正常社会的生活和工作”。可是,包括残奥运动员在内的许多“残疾人”,他们“残”在哪里,何“疾”之有,不是一样“适应正常社会的生活和工作吗”?

进入21世纪,社会进步十分突出的一个表现就是对任何个体的尊重,尤其是对每一个人内在心理和自尊的关怀。一个典型现象就是人们正越来越“小心翼翼”地规避那些歧视性的语言、称谓,比如“瘸子”、“聋子”等词汇早已禁用。上世纪80年代为我国首夺残奥金牌的平亚丽还清楚记得,当年建军节时报纸上用大字向“残废军人”问好———“残废”一说曾让多少人抬不起头来,但如今也已淡出公共话语。“残疾人”,成为对这些身体丧失部分或全部功能的人的概称。

从生理上说,“残疾人”与“健全人”的差别一目了然。但是,在人生态度上,在生活技能上,乃至在对社会和历史的贡献上,他们未必就低人一等。他们被视为弱者,是因为他们没有机会去展示潜能,而这种机会的缺失,恰恰和许多健全人的偏见和歧视有关。无怪乎许多人不约而同地惊呼:北京残奥会给健全人“上了一课”!

北京残奥会是残疾人展示能力的舞台,也是表达诉求的渠道。中国残疾人艺术团手语主持人、北京残奥会圣火采集使者姜馨田说:“我们不是不幸,只是不便。”中国坐式女排队长吕红琴说:“我不觉得自己是残缺的。”一些欧洲坐式排球运动员们明白了中文“残疾”的字面含义后一边摇头一边说:“我们没有疾病,我们不是病人。”

事实上,不少残疾人运动员还参加过奥运会或世锦赛。他们追求身份认同的诉求之强烈,不由让人思考:我们能不能找到比“残疾人”更恰当的词汇去称呼他们?

北京残奥会进一步使人明白:世界上没有能力残缺的人,只有能力不同的人。“残疾人”与“健全人”在能力上有诸多不同,这种不同是文明社会呼唤人道、福利的原因,但不能成为人类将自身一分为二的理由。

从“残废人”到“残疾人”的称呼之变是一个进步,这一进步没有终点。也许,等到“残疾人”这一称谓的消失,或者至少有更具人文意蕴的替代性称谓的流行,人类将在“超越、融合、共享”的文明之路上再进一大步。

新华社记者 叶锋(据新华社北京9月16日奥运专电)