|

|

奥运站 > 正文

|

认识张振鹏是10年前的事了,那时候他是记者我是粉丝。工作后,听见人人都管他叫“振鹏”,其实我心里总叫他“振鹏大哥”。原因很简单,他实在。

采访他的这个夜晚,已经凌晨两点了,他的手机还不停地响,一会中文一会英文;第二天闭幕式后,在媒体中心碰见他和他的团队,振鹏眼睛红了……那是一个男人经历种种困难后,对生活产生的感悟和珍视。

■ 特派记者 黎晓斌 文/图

一张通知改变人生

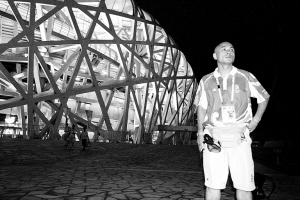

张振鹏,国家体育场新闻运行经理,一个在鸟巢忙碌了20多个月的深圳人。他见证了鸟巢筑成的全过程,自己也从一个《深圳特区报》的体育记者变成了服务全世界记者的专业人士。

那是2006年的8月。来自上级部门的一纸通知引起了他的注意。按照北京奥组委工作人员到位时间节点的要求,各场馆运营负责人需要在奥运会开幕前一年半到位。其中各场馆的新闻运行经理要求是新闻从业人员,最好是体育记者,第二个要求就是英语过关。在报业集团领导的大力支持下,他参加了10月15日的英语笔试,然后是面试,并在12月初与深圳广电集团的池哲成功入围。

2007年1月,张振鹏正式到北京奥组委场馆媒体运行处上班。经过一个多月紧张的培训和考试后,他以优异的成绩加上采访过世界杯、世界田径锦标赛等大型赛事的经历,成为鸟巢运营团队的新闻经理。

他是三明治中间的那块肉

这个“新闻经理”,绝不是我们想象中应付应付记者那么简单。刚上班的时候,鸟巢还是个工地,张振鹏需要从一个构想、一张图纸开始。哪里设立记者席、哪里设置直播机位,甚至媒体大巴开过来停在哪里,都必须自己动手。

他说,以往当记者自由惯了,如今把一辈子欠下的会全部补了回来。作为一个运行团队,合作是工作成绩的第一个关键。一天10多个会议,包括北京奥林匹克转播有限公司的每一条电缆的走法,都是张振鹏和他的团队需要研究和协商的。加班也是整个团队一起加,这样可以最大限度避免复杂的结构出现人为差错。在这里,沟通是他的最重要任务,要按照北京奥组委的要求,又要让转播商、媒体代表接受,然后再向奥组委反馈媒体的要求,然后尽量取得双方都能接受的新方案。他就像是三明治中间的那块肉,尽最大可能让上下两块面包能和谐搭配。

两个故事两种心情

今年5月的“好运北京”测试赛,是张振鹏“脱了一层皮”的经